レモンバーベナの育て方、レモンバーベナのひょろひょろを防ぐ剪定と挿し木、レモンバーベナの冬越し、その効能と使い方を紹介します。

レモンバーベナ は名前の通りレモンの香りのするハーブとしてとても人気があります。

育て方は簡単ですがレモンバーベナはひょろひょろと細枝が徒長気味に育ちやすいので、よい苗を入手してしっかり育てましょう。

レモンバーベナは剪定した枝を使って挿し木すると簡単に増やすことができます。

スポンサーリンク

目次

レモンバーベナについて

レモンバーベナの香りにはシトラールを多く含みレモンの香りがしますので、ハーブティーなどでよく利用されています。

香水木、防臭木という和名がついていることからもわかるように香りに関しては非常に素晴らしい上品なレモンの香りの植物であることがうかがえます。

学名はVerbena、フランスではVerbeine、ベルベーヌと呼ばれておりハーブティーとして親しまれているハーブです。

レモンバーベナのハーブティーはレモンの香りがするハーブの中でもとても香りが上品な感じのお茶です。

丈夫で育てやすいハーブですので1鉢、お手元に置いてみてはいかがでしょうか?

スポンサーリンク

レモンバーベナの育て方①苗の購入

レモンバーベナは苗から育てます。

レモンバーベナの苗は普段あまり見かけることがないので春から初夏、ハーブの苗が出回る時期に、ハーブの取り扱いの充実しているホームセンターで探すか、最初からハーブショップで探したほうが入手しやすいです。

レモンバーベナは小さな苗からでもしっかり大きくなりますから、値段も安い小さなポット苗を買って育てるのがおすすめです。

原産地である南米ではレモンバーベナの樹高は2〜3mにもなるそうですが、日本国内の気候では高さ1m前後の大きさになる低木です。

スポンサーリンク

レモンバーベナの育て方②用土の準備

レモンバーベナは日当たりがいい場所で水はけのよい土で育てます。

鉢植え用土なら赤玉土7と腐葉土3、元肥を混ぜた物を使います。

地植えの場合は石灰を混ぜ込んで酸度を調整しておきましょう。

大きくなるので有機質を含んだ力のある土づくりを心がけます。

レモンバーベナの育て方③水やり

レモンバーベナの水やりは鉢土の表面が乾いたらたっぷりやります。

春先は柔らかい新芽の先にアブラムシがつくことがあるので、そういったときは勢いよくは水をかけて洗い流してやるとよいです。

あまりひどいときは手作り、あるいは購入した殺虫剤を使って駆除します。

水切れを起こすと葉が落ちるので、特に夏場は水を切らさないようにしてください。

スポンサーリンク

レモンバーベナの育て方④レモンバーベナがひょろひょろになるのを防ぐ剪定

レモンバーベナは育てていくうちにひょろひょろと枝が頼りなげに伸びていきます。

レモンバーベナがひょろひょろと徒長気味に育つとスカスカになって、見栄えも悪くなりますので苗を植え付けて、高さが20cmくらいまで成長したら先端を剪定、摘心して脇芽を育て、枝数を増やし、株を充実させてこんもりした姿に育てます。

レモンバーベナは放っておくと枝はどんどん先へ先へと伸びてひょろひょろとしてくるので、その後も適宜枝の先端を剪定、摘心を繰り返して側枝を出させるように心がけるとよいでしょう。

夏に小さな白い花を房状に咲かせます。

レモンバーベナの育て方⑤日当たり

レモンバーベナは日光を好みます。

日当たりが悪いと蒸れて下葉から茶色くなって枯れ込んできたりします。

レモンバーベナ はもともと枝が細く、ひょろひょろと育ちやすいのですが、日光不足で徒長してより枝が細くひょろひょろになりやすいので、よく日に当てて、徒長させないようにしっかりした株に育てましょう。

株が充実してくると下の方から枝も徐々に太くなりしっかりしてきます。

スポンサーリンク

レモンバーベナの育て方⑤レモンバーベナを挿し木で増やす

レモンバーベナがある程度大きくなってきたら剪定や摘心した枝を使って挿し木してみましょう。

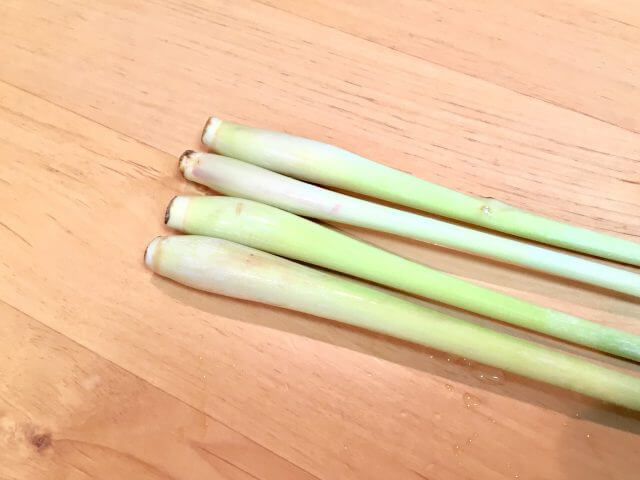

挿し木用に枝先を10cmくらいの長さに剪定して挿し木します。

時期的には6月頃が適期です。

他の植物で挿し木する場合もそうなのですが、一番先端の柔らかい部分は挿し穂には向きません。

少ししっかりした茎の部分を使い、さし穂の先端を少し切り落として、枝に2〜3節ある状態に調整します。

挿し穂に残っている葉が大きければ葉先を半分の位置でカットします。

剪定してからこのように調整した挿し穂の切り口を水につけて30分以上水揚げしてから土に挿します。

土は養分を含まず清潔な挿し木用の土や赤玉土の小粒を使います。

挿し木して発根するまでは3週間から1ヶ月かかりますのでその間は半日陰において土を乾かさないように管理します。

新芽が育ち始めたら挿し木成功です。

しばらく根がしっかり伸びるまでそのまま育て、完全に活着してから鉢上げしましょう。

スポンサーリンク

レモンバーベナの育て方⑥木質化

レモンバーベナは大きくなってくると茎の部分が木質化してきます。

この木質化した部分はポキっと折れやすいので強風などに気をつけて育てます。

地植えの場合は支柱を添えてやってもよいかもしれません。

葉を摘む時にハサミを使わず手で引っ張ると特に木質化した細い枝を折って痛めてしまうことがあるのでレモンバーベナの葉を積む時は枝が折れないようにできればハサミを使って丁寧に収穫しましょう。

徒長するとその分枝も折れやすくなりますから、若いうちに剪定、摘心を繰り返してこんもりと充実した枝ぶりになるようにしましょう。

スポンサーリンク

レモンバーベナの育て方⑦レモンバーベナの冬越し

レモンバーベナは耐寒性があまりないので冬は室内に取り込んで冬越しさせるのがおすすめです。

寒いと地上部の葉は全て落ちてしまいます。

霜は避けたいですし、できれば最低でも5℃くらいを確保できるのが望ましいです。

地植え、あるいは鉢植えを屋外に置いていて万が一冬に葉が落ちてしまった場合は、その状態でも翌春新芽がでる場合がありますので、諦めずに温度を確保してそのままおいてみましょう。

地植えの場合は敷き藁をしたりするなど保温につとめ、鉢植えは室内に取り込み、土が完全に乾かない程度に水やりをします。

レモンバーベナはセージと違って木質化した部分からでも新芽がいくつも出てきます。

4月、5月になっても新芽が出なければ、枝先を少し折ってみて枝が生きているか確認してみましょう。

スポンサーリンク

レモンバーベナの効能

レモンの香りのするレモンバーベナは鎮静作用があるためリラックスティーとして用いられます。

また消化促進や食欲増進によいとされ、フランスでは食後にレモンバーベナが好んで飲まれるようです。

夜眠る前に飲むとよい安眠のためのハーブティとしておすすめです。

レモンの香りの元はシトラールです。

香水の原料として精油が採取されています。

レモンバームやレンモングラス、レモンマートルなどにも多く含まれる精油成分ですので、これらのハーブも同様の効能、効果を持ちます。

レモンの香り以外の部分でそれぞれのハーブの香りは少しずつ違っていますから同じレモンの香りでも好みのものを選んで育ててもよいでしょう。

スポンサーリンク

レモンバーベナの使い方①ハーブティ

ハーブティーはレモンバーベナの香りよさと効能の恩恵をたっぷり受けとるのに一番おおすすめの方法です。

レモンバーベナは生葉でもドライでも美味しいハーブティになります。

生葉をお茶にする場合は摘んですぐのところをお茶にします。

ドライは春から秋にかけて、葉を収穫して乾燥させておきます。

レモンバーベナは乾燥させてもしっかり香りが残るので、地上部の葉が落ちる冬でも美味しいレモンバーベナティーを飲むことができます。

ティーカップ一杯に一枚の葉が目安ですがお好みで増減してください。

ティーポットに葉を入れて熱湯を注ぎ5分ほど置いて香りと成分が十分に浸出したところを頂きます。

レモンバーベナのハーブティは香りが上品で、味はあまりないので他のお茶とブレンドするのもおすすめです。

紅茶、ペパーミント、カモミールなどと合わせるのが個人的にはおすすめです。

スポンサーリンク

レモンバーベナの使い方②肉や魚の香りづけ

肉や魚、ドレッシングなどの香りづけに用います。

肉や魚に下味をつけるときにレモンバーベナの葉を一緒に漬け込みます。

葉は数カ所切れ込みを入れたりちぎったり、生葉なら刻んで香りがよく出るようにします。

煮込み料理に香りづけをする場合は成長して硬さのある葉を使うとよいです。

そういった意味ではレモンマートルよりも葉が硬いレモンマートルの方が煮込み料理の香りづけには向いているかと思います。

またレモンバーベナはそのまま葉を食用にするには少し口当たりが悪いので、レモンの香りのする葉をそのまま食べたい、という場合はレモンバームをお勧めします。

レモンバームは葉が柔らかいのでサラダやオムレツに入れて食べるとフレッシュな香りを楽しむことができます。

レモンバーベナはその上品な香りから白身魚のマリネやサラダドレッシング、ゼリーなどのお菓子の香りづけにおすすめです。

スポンサーリンク

レモンバーベナの使い方③入浴剤

レモンバーベナの葉をお風呂に浮かべれば素晴らしい芳香入浴剤になります。

鎮静効果があり、疲労回復にもよいです。

お茶や料理で使いきれないくらい葉がたくさんあるときは入浴剤としてお風呂に入れてみてください。

不織布の袋に葉を入れて、お湯の中で手で優しく揉むと香りが立ち上ります。

何種類かレモンの香りのするハーブを組み合わせて入浴剤にしても楽しいです。

レモンバーベナ以外にレモンの香りのするハーブ

レモンバーベナの育て方、使い方や効能について紹介させていただきましたが、他にもレモンの香りのするハーブがいくつかあります。

それぞれに特徴があり、どれも香りがよくおすすめです。

レモンバーベナ以外のレモンの香りのするハーブについては下記で紹介しています。

同じレモンの香りがするハーブの中でもお気に入りの一株を香りや用途によって見つけていただけたらと思います。