シナモンと肉桂(ニッキ、ニッケイ)にはそれぞれいくつかの種類があり、その違いがよくわからず混同されがちです。

シナモンも肉桂(ニッキ、ニッケイ)もクスノキ科、ニッケイ属の木で、どれも見た目もよく似ています。

スパイスとして利用される2種類のシナモン、そして肉桂(ニッキ、ニッケイ)はその甘くてスパイシーな香りも似ているため、それぞれの違いについて紹介します。

スポンサーリンク

目次

シナモンと肉桂(ニッキ、ニッケイ)の種類

シナモンも肉桂(ニッキ、ニッケイ)もよい香りがするスパイスですが、シナモンにはセイロンシナモンとカシアシナモンという2つの種類があります。

また肉桂(ニッキ、ニッケイ)についてですが、京都の銘菓八ツ橋やのど飴などに利用されるニッキというのは本肉桂(ホンニッケイ)であり、その他にも本肉桂より香りが劣りますが同じような香りのするヤブニッケイという種類があります。

生薬に使われる桂皮(ケイヒ)、桂枝(ケイシ)はカシアシナモンで、そのほかのニッケイ属の木は薬効が劣るとされています。

スパイスとして手に入りやすいのはセイロンシナモンとカシアシナモンで、本ニッケイは現在では生産量が少なくなっています。

スポンサーリンク

セイロンシナモン

セイロンシナモンはスリランカ原産です。

甘く上品で、繊細な香りで、お菓子などに使われます。

シナモンとしては最も上質とされています。

利用部位は木の樹皮の部分になります。

樹皮の部分をくるくると巻いてあるものがシナモンスティック、粉状にしたものがセイロンシナモン・パウダーです。

木の特徴としてはニッケイ属の他の仲間と同様、葉に3本の筋がありますが、違いは葉が丸みを帯びた卵形をしてて、葉の表面の光沢が特に綺麗です。

また葉が丸く幅があることもあり、葉の大きさがとても大きいです。

上の写真はまだ小さな苗ですが、大きめの葉はすでに手のひらサイズに近い大きさがあります。

スリランカ原産なので、ニッケイやカシアシナモンよりも寒さに弱い特徴があります。

スポンサーリンク

カシアシナモン(シナニッケイ)

カシアシナモンは中国、ベトナムが原産で、中国の肉桂という意味のシナニッケイとも呼ばれます。

スパイスとしては、セイロンシナモンと同じように樹皮をスティック、あるいはパウダーとして利用します。

カシアシナモンの樹皮はセイロンシナモンよりも厚みがあり、硬いです。

同じくお菓子などにも利用されますが、香りはスパイシーでセイロンシナモンと比較するととがった強さがあり、お菓子や料理に使うとその香りがしっかりと主張してきます。

インド料理のカレーにスパイスとして使われるのはこのカシアシナモンになります。

また生薬の桂皮、桂枝はこのカシアシナモン(シナニッケイ)の樹皮と枝になります。

体を温める作用があり、発汗、健胃、鎮痛などの薬効があるとされ、日本薬局方によると桂皮、桂枝として用いられるのはこのカシアシナモンだけのようです。

一方桂皮油についてはカシアシナモンの樹皮、葉、小枝、セイロンシナモンの樹皮が使われる、とあります。

カシアシナモンの葉はかなり細長く、3本の筋が葉の先端まであります。

上の写真はカシアシナモンの新葉が展開してきたところです。

(背後の木はレモンの木です。)

まだ開き始めたところで長さが12cmくらいですが、まだまだもっと細長く伸びていきます。

木が成長して大きくなると葉の長さは30〜40cmにもなります。

短冊のように細長い葉がカシアシナモンの特徴です。

葉をちぎるとそれぞれニッキの香りとスパイスのカシアシナモンの香りがするので、香りでも違いがわかります。

カシアシナモン(シナニッケイ)は甘い香りが強いのに対して本ニッケイはそれよりすっきりした香りです。

またカシアシナモンは地上部でも香りがかなりはっきりと強く感じられます。

葉脈の感じや葉の厚みが本ニッケイより優しい感じで葉も平らで柔らかな印象です。

葉先が本ニッケイほどとがっていないところもシナニッケイの特徴です。

スポンサーリンク

本ニッケイ(ニッキ)

本ニッケイ(ニッキ)は日本の九州、沖縄が原産です。

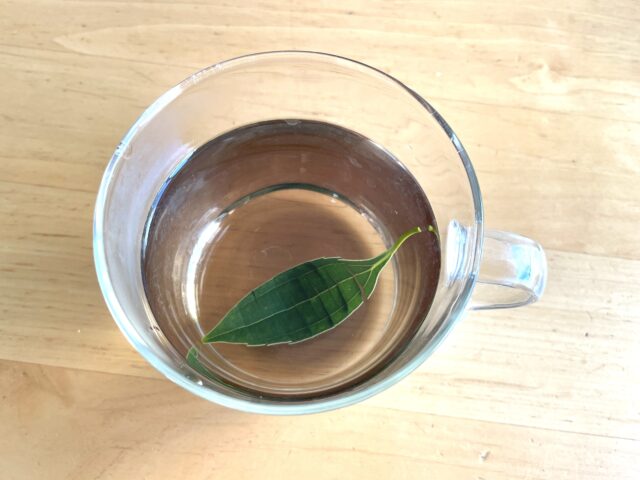

上の葉の写真と記事冒頭の写真は本ニッケイ(ニッキ)です。

樹皮に香りはなく利用価値がありません。

本ニッケイ(ニッキ)はこれまでに紹介した2つのシナモンとは利用部位が異なり、木の根の先の細い部分を乾燥させたものを、お菓子としてそのままかじって風味を楽しんだり、粉にして利用します。

植え替えの時に取り除いたごくごく細い根っこ、綺麗な部分を乾燥してかじってみました。

根皮の部分からほんのり甘味が感じられ、その後にスパイシーな辛味と爽やかなニッキの香りがじわ〜っと鼻に抜けていきます。

このほのかな甘みとスパイシーな香り、ピリリとした辛さがニッキの特徴で、京都の八ツ橋に利用されているのはこの本ニッキです。

香りは2つのシナモンよりも甘い香りは控えめで、よりすっきりとした香りがします。

利用部位が根であるために生産効率が悪いこともあり、現在ではごくわずかしか生産されておらず、本物のニッキは手に入りにくくなっています。

暖かい地域に育つ木のため、本州にある本ニッケイ(ニッキ)の木は栽培品です。

本ニッケイ(ニッキ)の葉は細長く先が尖っていて、葉脈が3本、はっきりと葉先まで見て取れます。

カシアシナモン(シナニッケイ)と本ニッケイ(ニッキ)の葉は見た目がどちらも細長く似ており見分けがつきにくいですが、葉を揉んで香りを嗅いでみると、シナモンとニッキの香りがそれぞれするのと、カシアシナモンのほうが香りが強いので違いがわかります。

また本ニッケイの方が葉脈に対して葉の部分の盛り上がりがやや強い感じです。

鹿児島には本ニッケイ(ニッキ)の葉を香りづけに使ったけせん団子というお菓子があります。

スポンサーリンク

ヤブニッケイ

ヤブニッケイは本ニッケイ(ニッキ)よりも香りが劣りますが、本州の山に自生しています。

ニッキほど香りがよくないですが、代用のように葉や根を利用することもあるようです。

ヤブニッケイも本ニッケイ(ニッキ)とよく似ていて見分けるのが難しいですが、葉がヤブニッケイの方が幅があり、3本の葉脈は本ニッケイ(ニッキ)ほどはっきりしておらず、葉先に向かってのびる筋が途中で消えているので、葉を見ることでヤブニッケイと本ニッケイ(ニッキ)を見分けることができます。

また葉の表面が本ニッケイ(ニッキ)は葉脈を谷にしてややこんもりと見えるのに対して、ヤブニッケイは平らな状態です。

スポンサーリンク

肉桂、シナモンにつきやすい害虫、カイガラムシに注意

いずれもクスノキ科の木で、月桂樹と同じ仲間になり、カイガラムシがつきやすいです。

セイロンシナモンを入手してから、それまで見たことがないようなごく小さなカイガラムシにもはじめてお目にかかりました。

上の写真、かなり拡大しているのですが、矢印の部分に小さな丸い茶色い点があります。

幹の部分の直径実寸は7.8mm、カイガラムシは1mmないくらいです。

このカイガラムシは木質化してきた部分との見分けが非常に難しく、発見が困難で、カイガラムシがついていることにもしばらく全く気づくことができませんでした。

カイガラムシは木の樹液を吸って周辺に甘露を飛ばします。

葉の葉面に蜜のようなツヤのあるものがベタベタと付くので、それがカイガラムシの目印になります。

最初セイロンシナモンの葉にこのベタベタの甘露が付いたのですが、どこにカイガラムシがいるのか全く見つけられず、他の木についたカイガラムシが飛ばしているのかと思っていました。

セイロンシナモンの木にカイガラムシが移ってこないように隔離した後も、カイガラムシの甘露が付くのでおかしいと思い入念にチェックして、ようやくこの小さな点がカイガラムシであることに気づきました。

カイガラムシは数が増えるとテキメンに木の成長が悪くなりますし、葉についた甘露に雑菌が繁殖してその部分が黒くなるすす病を発症させますので、非常にダメージのある害虫です。

また放っておくとどんどん増えますので、見つけ次第すぐに取り除くことが重要です。

カイガラムシの駆除は専用の殺虫剤を使ってするか、こまめに手で取ることを繰り返して最終的に全て取り切るといなくなります。

手でとる場合は綿棒や歯ブラシを使って幹や葉を傷つけないようにこすり取るようにします。

木の幹、枝葉の付け根、葉裏や葉表の葉脈にそった場所に貼り付くようにつきますので、葉の一枚一枚丁寧に確認して取り除いていきます。

1週間に1回程度繰り返し物理的に取り除くことで、最終的に完全に駆除することができます。

ただし、大きな木になると、全部をチェックするのは無理なので、やはり殺虫剤を使うことをおすすめします。

定期的にカイガラムシを駆除するようになってから、このセイロンシナモンの木は新しい葉が増える成長スピードが格段に速くなりました。

カイガラムシは小さな虫ですが、樹液を吸われる植物には負担が大きい害虫なのでしょう。

とにかく見つけたものはすぐに取り除くことをお勧めします。

スポンサーリンク

肉桂(ニッキ、ニッケイ)とシナモンの違い

肉桂(ニッキ、ニッケイ)は樹皮ではなく根を利用することが一番の違いで、現在は生産量が限られるため、ニッキといってもシナモン(主にカシア)が代用されることもあるようです。

販売されている苗も見た目が似ており、上記の通り今ではニッキの代わりにカシアシナモンが代用されることもあることから、カシアシナモンと本ニッケイ(ニッキ)は混同されやすい部分もあるようです。

この記事では肉桂(ニッキ、ニッケイ)と2種類のシナモンを見分けるための、葉の見た目や香りの違いについてここまでで紹介しました。

それぞれ葉の形にちがいがあるので知っていれば見分けることができると思います。

それぞれのニッケイ属の学名は以下の通りですので、見分ける時の参考になればと思います。

セイロンシナモン:Cinnamomum verum または Cinnamomum zeylanicum

カシアシナモン(シナニッケイ):Cinnamomum cassia

本ニッケイ(ニッキ):Cinnamomum sieboldii または Cinnamomum okinawense

ヤブニッケイ:Cinnamomum yabunikkei(その他の synonym( ≒ 別名) 多数あり)

上の写真はカシアシナモンの葉のリーフティ、立ち上る湯気で少し白っぽく写っています。

香りが大変よく、その甘い香りから味まで甘味を感じるような気がしてしまいます。

そして下は本ニッケイの葉のリーフティ、こちらはたまたまの個体差でしょうか、お茶の色がはっきりと褐色になりました。

沖縄のカラキ(沖縄ニッケイ)茶みたいな色をしています。

どちらも香りがよく立つように葉に切れ目を入れて熱湯を注ぐと、よい香りのするお茶として楽しむことができます。

もともと本ニッケイの香り成分は主に根に多く含まれ、地上部はさほど香りが強くないため、本ニッケイのお茶の方が香りは控えめです。

カシアシナモンやセイロンシナモンの樹皮をシナモンパウダーにするには木を大きく育てないといけませんが、リーフティなら鉢植えの小さな木でもシナモンの香りを存分に楽しむことができますね。

セイロンシナモンはその香りを楽しむために利用される部分は樹皮になります。

カシアシナモンは樹皮だけではなく葉や茎などにもその香りが多く含まれており、強く香ります。

スポンサーリンク

カシアシナモンは入手も育てるのも難しい

お茶にする場合、葉の部分についてはカシアシナモンが一番よく香ります。

またその香りがスバイスのシナモンそのものなので、生葉のお茶は大変おすすめしたいところなのですが…、残念なことにこのカシアシナモン、今のところ苗の入手難易度が非常に高いです。

小苗の管理が難しいこと、また大きくなっても根の管理や適した温湿度の環境を用意できないと枯れてしまうので、日本の環境ではなかなか育てるのが難しく、薬用植物園の温室で展示されているのがせいぜいではないでしょうか。

一方本ニッケイは暖かい地方なら日本国内でも自生しているので、生葉や苗木も少し探せば入手することができます。

Balcofarmでは業者がセイロンシナモンとして販売していた苗を購入したら、それがたまたまカシアシナモンだったことがあります。

そのカシアシナモンの小苗は入手から半年後、夏の暑さで葉焼けと根腐れを同時におこして枯れてしまいました。

当時育て方の情報があまりなかったこともあって、せっかくの小苗をうまく育てられなかったのです。

その後、カシアシナモンの生の葉の香りがとても素晴らしかったので色々調べて、ついに本物のカシアシナモンを専門の栽培者から入手することができました。

育て方についても情報を集めて鉢植え栽培を始めています。

そちらについては以下の記事で紹介していますので、よかったらご覧ください。